今後のIT教育に必要な力とは? 東京大学 江崎浩先生が語る“IT基礎力講座”の意義

※本記事では、「高専 IT基礎力講座」がなぜ必要とされているのか、その意義と背景について紹介します。

株式会社ritaでは、有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所(以下、USP研究所)が運営し、国立高専生向けに提供される「Unicage奨学金受給のためのIT基礎力講座」の運営支援および、受講学生の学習フォローを行っております。

※詳細はこちらのNewsをご覧ください

IT基礎力講座は、”社会で通用する実践的なIT基礎スキルを段階的に学べる”よう設計されています。

UNIX/Linuxの基礎から始まり、C/シェルを通じた実践、さらにWebアプリやチーム開発に応用するまで、一歩ずつ積み重ねられるカリキュラムです。

当社は、学習フォローの一環で、IT技術に関わる方や、講座の過去受講生への取材を実施しております。

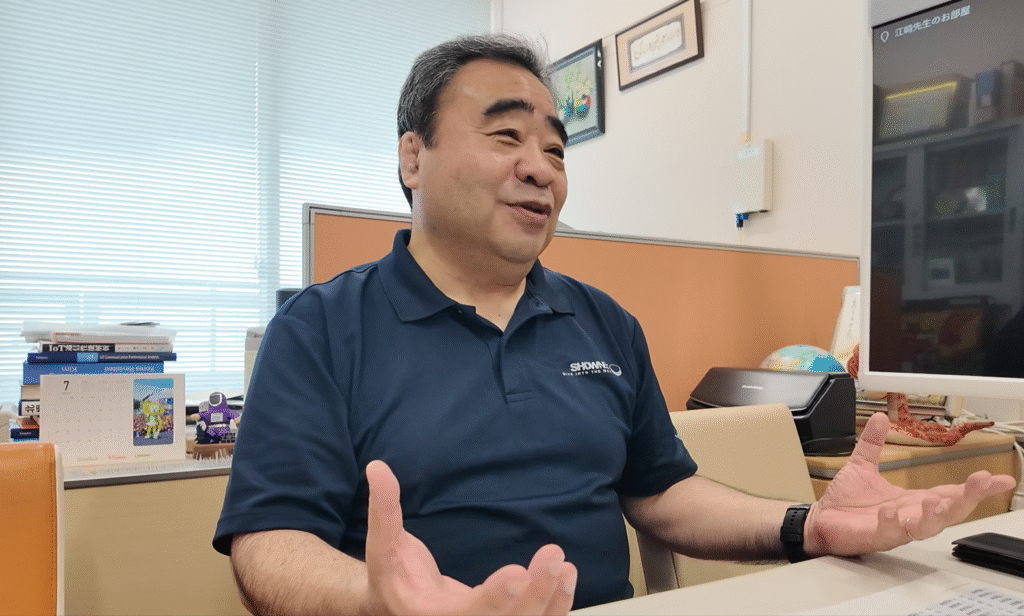

今回、「IT基礎力講座で学ぶこと」の意義をより明確にするため、東京大学大学院 教授であり、日本の情報ネットワーク研究やデジタル政策の第一人者である江崎浩先生にお話を伺いました。

※取材日:2025年8月26日

― UNIX/Linuxは“古いのではないか”という見方についてどう思われますか?

UNIX/Linuxは“古い技術”と指摘される方は実際におられますが、それは大きな誤解です。現在広く使われている主要なオペレーティングシステム(WindowsやmacOS)、さらにはスマートフォンのOSまでも、その基盤にはUNIX系の思想や仕組みが組み込まれています。Apple製品が“使いやすい”と評価される理由の一つも、UNIXのコマンド体系が裏側に生きているからです。

また、自動車やロボットといった組み込みシステムの多くは、現在Linuxベースで動作しています。つまりUNIX/Linuxは決して古いものではなく、むしろ現代の情報システムを根幹から支えている存在だということが分かります。表面的には古く見えても、社会実装や開発の現場ではむしろ必須の知識なのです。

― 最近はPythonから学ぶ学生が多いですが、それだけで十分でしょうか?

最近の学生たちの多くは、Pythonを使ってプログラミングを始めています。Pythonは環境が整っており、素早く学習や開発に取り組めるという利点があります。一方で、Pythonには弱点もあります。本格的に性能が求められるプログラムになると、スピードや効率の面で不利になってしまうのです。いわゆる「勝負どころのプログラム」では、Pythonだけでは十分なパフォーマンスを発揮できません。

そこで重要になるのが基礎のCと、その発展形であるC++です。特に、メモリ管理を自分でコントロールできることは、ハイパフォーマンスなプログラムを作る上で欠かせません。C言語はマシン語に近いため、コンピュータの性能を最大限に引き出せる点が特徴です。つまりPythonは手軽に速く学べる一方で、性能勝負の場面ではCやC++の知識が必要になり、単独での学習では不十分だと言えます。

江崎先生のお話しを伺い、「IT基礎力講座で身につける“基礎力”は、エンジニアとして揺るがない土台になる」のだと分かりました。

※インタビュー記事の全文は、IT基礎力講座受講者向けのコミュニティツール>Discordにて公開しています。対象の方は、事務局よりお送りしているメールをご確認ください。

IT基礎力講座の今後の展開について

昨今、「高度情報専門人材の育成」に力を入れている高専が全国にあります。しかし、現場の課題としてはカリキュラム整備や人的リソースの不足があり、教員からは「どこから手をつければよいのか分からない」「授業を担当できる専門教員が足りない」といった声も聞かれます。

そこで私たちは、USP研究所と共に「IT基礎力講座」を高専の授業として導入する取り組みを進めています。自前でカリキュラムを構築することが難しい場合でも、外部プログラムを導入することで“社会で通用する基礎スキル”を学生に届けることが可能になります。これは、今後の高専教育において大きな価値があると考えています。

「高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援」に携わる関係者で、本取り組みにご関心のある方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。カリキュラム案内や授業実施の方法など、ご提案させていただきます。